耐候性鋼橋の実績資料集

耐候性鋼橋実績結果資料集(調査年 2023度まで)

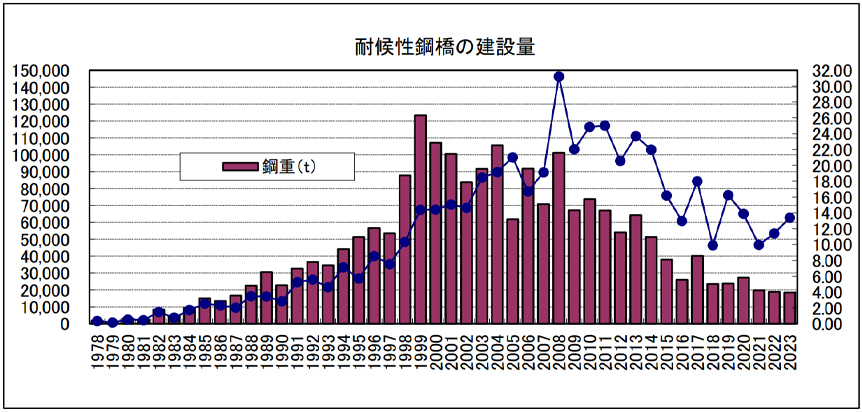

実績資料集の第30版は、2023年度(令和5年度)までの受注情報をまとめたものです。2023年度の耐候性鋼橋の受注重量(橋建協会員会社分)は約1.8万トンになり、前年度と比較して約5百トンの減少となっています。全鋼橋受注重量は約13万8千トンになり、前年度と比較して約2万8千トンの減少となっています。耐候性鋼橋の全鋼橋発注量に占める割合は約13%で、前年度と比較して約2%の増加となっています。 耐候性鋼橋のアンケートを開始してから現在までに、7,608件のデータを収集しており、別途、日本橋梁建設協会のホームページには耐候性鋼橋の橋梁位置をプロットした地図データも掲載しています。これらは、耐候性鋼橋の調査・計画および研究などに利用できるものと考えております。

耐候性鋼橋の各種データ例

1.年度毎の建設量の推移

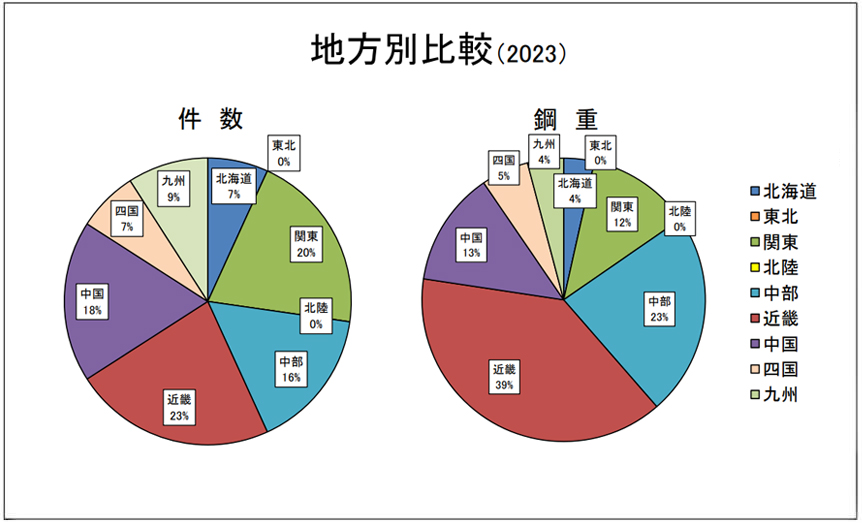

2.地方別比較

3.発注者別比較

耐候性鋼橋実績データベース

橋梁位置についてはこちらをご覧ください。耐候性鋼橋実績を地図情報システムに載せました。

耐候性鋼橋部会への要望事項および回答一覧

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2014 | 1 | 昨年の要望事項でもお願いをしたのですが、耐候性橋梁の調査で架設位置のわかる資料は必要なのでしょうか。調査票内に緯度・経度を記載しているので、提出物から削除して頂けると助かります。毎年、この作業が非常に大変なので、不要として頂けると助かります。 | 架橋位置のわかる資料は,その橋が調査対象となった場合に正確な位置を知るために重要な資料と位置づけています.発注図書に位置図などがある場合はそちらを流用して頂いてもかまいません. |

| 2 | 一部の客先において、耐候性鋼材に対する忌避感が強まっている。それとは逆に、メンテナンスフリーを信じている客先もある。耐候性鋼材に対する客先(コンサルタントを含む)へのPR強化を希望します。 | 部会としてもメンテナンスは必要であるということ,適切な環境で使用すればLCCが低減できることについて,PRを行っています.今後もPRを強化する所存です. | |

| 3 | JIS耐候性鋼材とNi系耐候性鋼材(Ni量も考慮)の使い分け方法を明確に示してほしい。 |

Ni系高耐候性鋼材は,JIS耐候性鋼材の使用区分である飛来塩分量0.05mdd以上でも使用できる鋼材です.ただし,JIS規格化されてないため使用区分が明確になっていません.詳しくはミルメーカーに問い合わせをお願いします. 鉄鋼連盟にもJIS規格化するように要望しています. |

|

| 4 | 耐候性鋼材表面処理剤使い分け((特に錆促進処理と錆安定処理の使い分け)を明確に示してほしい。 |

現在,さび安定化補助処理剤の暴露試験を行っており,その効果を研究中です. 結果については判明次第報告したいと考えております. |

|

| 5 | 耐候性鋼材橋梁の増し塗り、回し塗りの可否、範囲はどのように設定したら良いのか。 |

耐候性橋梁に塗装を推奨している部分は,保護性さびが生成されにくい桁端部や植生が近接している箇所です. その塗装仕様は,C-5が一般的です.増し塗り,回し塗装などの追加塗装の必要性については,使用環境に応じて客先との協議で決定をお願いします. |

|

| 6 | HHの蓋の取手やステップなど、耐候性鋼材に溶接する部材にSUS304を使用しているものがありますが、オーステナイト系SUSは粒界腐食を生じやすいため使用を避けること、また、溶接部材でなければSUS材を使用してもいいことを耐候性橋梁の手引き等に記載していただけませんでしょうか。 |

ご指摘の通り,ステンレス材を溶接することで熱影響部の粒界腐食が発生する懸念があります.よって,溶接施工時にクロム炭化物が発生しない熱履歴で溶接をおこなうか材料を変更するなどの対策が必要です. また,溶接しない場合については異種金属間腐食の問題は卑な金属の鋼板のほうが面積が大きいので使用しても問題ないと考えます. |

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

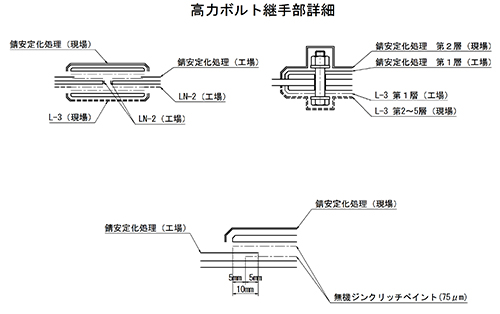

| 2015 | 1 | ジンクのはみ出し防止のため、具体的にどのような塗分けを行っているか紹介して欲しい。 |

下図のように添接板内でジンクの境界が納まるように5mm程度控えて塗装した事例があります.

|

| 2 |

表面処理を施した、HTB継手の品質について整理してほしい。 添接板の表面処理を工場で塗布したいのだが、品質にどのように影響を及ぼすのか整理してほしい。 |

ボルトとの接触面に表面処理剤があると本締めしたときにリラクセーション値やすべり係数の低下をする懸念があります.表面処理剤ごとで影響を実験などで確認して使用する必要があります.もしくは,ボルトとの接触面に塗膜がないようにマスキングをして塗装を行うなどの工夫が必要です. |

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2016 | 1 |

端部塗装部部材の材質を普通鋼材か耐候性鋼材にするのかをコンサル段階で統一して頂きたい。毎回協議となっています。 また端部巻立てコンクリート施工がある場合の端横桁材質も同様。 |

塗装およびコンクリート巻立する箇所については、基本的には普通鋼材を用いるのが、一般的と考えます。 例)箱桁内部の縦リブ、ダイヤフラム 桁端部の対傾構・横桁 |

なし

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2018 | 1 | 防食便覧にある桁端部の塗装「C-5塗装系(耐候性)」が、積算上適用されていないことが見受けられます。適用されないことがないように周知していただきたい。 | 防食便覧のⅢ-25に「表-Ⅲ.2.4 一般外面の塗装仕様 C-5塗装系(耐候性)」がありますが,ご指摘の通りこの塗装仕様が適用されていない物件が見受けられます.各種(講習会・意見交換会など)の広報活動で周知していきたいと思います. |

| 2 | 例年の調査ということで提出させていただいていますが、社内への説明の必要もありますので、改めて本調査の目的を教えていただきたいのですが。 | 日本橋梁建設協会のホームページに記載の通り,調査による収集データと橋梁位置をプロットした地図データは今後の耐候性鋼橋梁の調査・計画および研究に利用できるものと考えております.引き続き調査にご協力いただけますようよろしくお願いいたします. | |

| 3 | 本アンケートの調査項目は、四半期毎の受注実績調査の回答内容とほぼ同一ですので、事務局内で集計作業をお願いできませんでしょうか。 | 受注実績調査は事務局で集計していますが,目的とアンケート内容が異なります.しかしながら共通するアンケート項目があるのも事実ですので統合できるかを事務局と検討したいと思います. | |

| 4 |

耐候性橋梁桁端部の部分塗装について、「耐候性鋼橋梁の手引き」では外面塗装を塗布するように記述されていますが、設計会社によって、部分塗装に外面塗装(C塗装系)と内面塗装(D塗装系)の場合があります。 部分塗装仕様に内面塗装(D-5)を使用してよいのですか、外面塗装であればC-5塗装系となるので表現を見直して下さい。 |

部分塗装の塗装系はC-5塗装系が正解であり,防食便覧の塗装仕様を適用する必要があります.耐候性鋼橋梁の手引きにおいてはご指摘の通り具体的に明記していませんので改定時に明記するように修正します. |

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2019 | 1 | H24道示で摩擦接合面に無機ジンクリッチペイントを塗布すると摩擦係数を上げることができるため、耐候性橋梁でも無機ジンクの塗装を前提に添接の設計を行うコンサルタントが多いようです。耐候性橋梁は、裸仕様が前提と考えますと添接部だけに無機ジンクを塗布するのは何か違うような気がします。コンサルタンツ協会などに耐候性鋼材使用時の添接部の設計について無機ジンクの塗布を考慮しないようアピールできないでしょうか。外面が裸仕様の摩擦接合面に無機ジンクの塗装は、ブラスト、塗装の養生が大変になります。 |

無塗装仕様の鈑桁における連結部接触面は、無機ジンクリッチペイント仕様とした場合、部分的なブラストやマスキングが煩雑となることから、無塗装仕様とすることが望ましいと考えます。 ただし、箱桁は内面が塗装されており、連結部の接触面を塗装しない場合は、接触面に生じたさびで箱内の塗装面が汚れる恐れがあるため、接触面は無機ジンクリッチペイントを塗装することが望ましいと考えます。 また、この点は、次回の「耐候性鋼橋梁の手引き」改定に反映したいと考えています。 |

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2020 | 1 | H24道示で摩擦接合面に無機ジンクリッチペイントを塗布すると摩擦係数を上げることができるため、耐候性橋梁でも無機ジンクの塗装を前提に添接の設計を行うコンサルタントが多いようです。耐候性橋梁は、裸仕様が前提と考えますと添接部だけに無機ジンクを塗布するのは何か違うような気がします。コンサルタンツ協会などに耐候性鋼材使用時の添接部の設計について無機ジンクの塗布を考慮しないようアピールできないでしょうか。外面が裸仕様の摩擦接合面に無機ジンクの塗装は、ブラスト、塗装の養生が大変になります。 |

無塗装仕様の鈑桁における連結部接触面は、無機ジンクリッチペイント仕様とした場合、部分的なブラストやマスキングが煩雑となることから、無塗装仕様とすることが望ましいと考えます。 ただし、箱桁は内面が塗装されており、連結部の接触面を塗装しない場合は、接触面に生じたさびで箱内の塗装面が汚れる恐れがあるため、接触面は無機ジンクリッチペイントを塗装することが望ましいと考えます。 また、この点は、「耐候性鋼橋の手引き(改訂4版)2021年11月」の「5.2.3連結部」に記載いたしました。 |

| 2 | 客先より、経年による安定錆の形成状況の分かる資料が欲しいと頼まれたことがあります。経過年数ごとの適正な安定錆の形成状況が分かる資料はありますでしょうか。 | 経過年数ごとの適正な保護性さび(安定錆)の形成状況は周辺環境によって異なりますが、一つの例として「鋼道路橋防食便覧 平成26年3月」のⅢ-8「写真-Ⅲ.2.2 耐候性鋼橋のさび外観の経年変化」に記載があります。 | |

| 3 | 「耐候性鋼橋梁の手引き」の5.2細部構造で、箱断面には水切り板の記載が無いが、設置する必要は無いでしょうか?設置する場合は、設置例を示して欲しい。設置しない場合は、その理由を明記して欲しい。I断面と同様であれば、その旨を記載して欲しい。 |

ご指摘の通り箱断面にも水切り板が必要と考えます。 I断面の桁と同様であることを「耐候性鋼橋の手引き(改訂4版)2021年11月」の「5.2.2箱断面」に記載いたしました。 |

|

| 4 | 橋梁調査は、調査依頼毎に、何度も記入して送っている気がします(橋梁年鑑等)。調査元が違うため仕方がないとは思うが、せめて調査タイミングを同じにしてほしいです。 | 調査依頼の時期については、橋梁年鑑と合わせられるか事務局と検討したいと思います。引き続き調査にご協力いただけますようよろしくお願いいたします。 |

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2021 | 1 |

上部工形式が箱桁構造の場合、耐候性鋼であっても箱桁内面はD5塗装が標準仕様となっています。その場合、鋼材購入時に箱内面に当たる鋼板はミルプライマーを塗布しての購入になりますが、上下フランジは箱型形成上120㎜程度箱桁の外面に飛び出ます。その部位はミルプライマーが残ったままになるため、製品ブラスト処理を行い、プライマーを除去する必要があります。しかしながら、絶対的に必要とされる製品ブラスト施工であるはずが、積算には上がってこないため、サービス施工となります。 また、上記の部分的なブラスト施工を行うと、未施工箇所に比べて表面洗浄度の差(安定錆促進の差)が目視で見分けられるくらいであり、完成時の見栄えとしては美観的に満足とは言い難い出来と思われる。そのような理由から、耐候性鋼材の箱桁の場合は、外面塗装C5又は、化成処理を絶対的な条件にしていただきたい。 |

外面に飛び出る箱桁上下フランジの内面側の鋼板ミルプライマーは製作会社によって剥離方法が異なります。このため、一概にブラスト施工を前提とした外面塗装や化成処理を絶対的な条件にすることは難しいと考えます。 |

| 2 |

現場ボルト添接部の摩擦接合面に無機ジンクリッチペイントを塗布することで、摩擦面のすべり係数を0.4から0.45にアップし、添接部のボルト本数を削減する対応がとられている。 耐候性鋼材橋梁で、一般部は無塗装(耐候性鋼材での完了)に対して摩擦接合面にのみ無機ジンクリッチペイントを塗布する場合があるが、無機ジンクリッチペイントが添接板からはみ出してしまうと、その部分だけ安定錆の生成が遅れることになるため、確実に添接板の範囲内に抑え込まないといけない。それを達成するためには、デリケートな塗分け区分養生をする必要があり、多くの時間と労力を必要とし、実際にはかなりの費用を要している。 ボルトの本数削減に対して施工費用は反比例しているのが実情であり、考えを改めていただきたい。 尚、外面に塗装を施す場合は、浮きさびやさび汁の発生を抑えるために必要であることは十分に理解しているので、耐候性鋼材表面に塗装をしない場合に対しての要望です。 |

無塗装仕様における連結部接触面は、無機ジンクリッチペイント仕様とした場合、部分的なブラストやマスキングが煩雑となることから、無塗装仕様とすることを推奨しております。 また、この点は、「耐候性鋼橋の手引き(改訂4版)2021年11月」の「5.2.3連結部」にも記載しております。 |

|

| 3 |

桁端部の部分塗装について、鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)と耐候性鋼橋梁の手引き(2021年11月)で以下のような表現の違いがあるため、どちらかに統一、または、補足説明の追記をお願いしたい。 ① 塗装範囲 便覧 :”下部構造の天端上の範囲を目安とし、桁が地面に迫っているような地形ではその範囲を目安として塗装するのがよい。” ”凍結防止剤を散布する路線の橋では”、”桁の高さと同じ程度の範囲を塗装するのがよい。” 手引き:”橋座面上又は桁高×1.0の範囲のうち大きい方とすることが望ましい。” ② 塗装面 便覧 :桁の内側が対象(凍結防止剤を散布する路線の橋では、桁の内側および外側が対象) 手引き:記載なし(平成25年4月版には、外桁の外側面も塗装することとする(≒桁の内側および外側が対象)という旨の記載あり) |

「耐候性鋼橋の手引き(改訂4版)2021年11月」の「5.2.7桁端部」は、近年の東北地方での耐候性鋼橋の施工実績や実橋調査における損傷範囲の考慮、新たな知見等を踏まえて、塗装範囲や塗装面を記載しております。 塗装範囲は下部工前面まで又は桁高+1.0mの範囲のうち大きい方とすること、塗装面は腐食環境に関わらず桁の内側および外側を対象とすることを推奨しております。 |

|

| 4 | 橋梁調査は、調査依頼毎に、何度も記入して送っている気がします(橋梁年鑑等)。重複の項目は避けるなど効率の良い集計方法に改善していただけると嬉しいです。 | 調査依頼の重複の項目について、橋梁年鑑は事務局で集計しており、目的や内容が異なります。しかしながら重複する項目があるのも事実ですので、統一できるかを事務局と検討したいと思います。 | |

| 5 |

鋼道路橋塗装・防食便覧資料集Ⅲ-8等では、「摩擦接合面処理が無塗装の場合、無機ジンクの場合と、個別に選定していますが、無機ジンクを標準にできないでしょうか。 無機ジンク塗布の方が添接計算で有利であり、無機ジンク費<高力ボルト費になる可能性もあるのではないでしょうか。 |

会員各社にアンケートを実施したところ、無塗装仕様における連結部接触面は、無機ジンクリッチペイントを塗布することで部分的なブラストやマスキングで煩雑となるため、無塗装仕様を推奨することとなりましたが、積算の見直し等があれば再検討する必要があると考えます。 | |

| 6 |

鋼道路橋塗装・防食便覧資料集Ⅲ-9では「主げた上フランジなどのコンクリート接触面については、塗装橋の場合と異なりさび汁による塗膜面の汚れを考慮する必要がないことから基本的には無塗装でよい。ただし・・・」と記載がありますが、無機ジンク塗布を標準にできないでしょうか。 ただし、からの記載はありますが、無機ジンク塗布する場合、承諾になってしまうことがあります(「無塗装でよい」を盾に取られてしまう)。 現場で浮き錆が問題になることも多いのではないでしょうか。 |

発注者によって主桁上フランジのコンクリート接触面の処理方法が異なるため、一概に無機ジンク塗布を標準にすることは難しいと考えます。 しかしながら、実情を踏まえて検討していきたいと思います。 |

なし

| 年度 | 番号 | 要望要項 | 回答 |

|---|---|---|---|

| 2023 | 1 |

耐候性鋼橋梁の手引き(H25年4月)について、RC床版を有する箱桁橋の場合、打ち下ろしをしない一般部において上フランジ上面と床版下面により密閉される構造になります。普通鋼の場合は、内面塗装D-5とする仕様となりますが、耐候性鋼を採用した場合についても同様とした方がよいか見解を述べていただけないでしょうか。 (維持管理が出来ず、風通しが悪い箇所となるため内面塗装にする事例の方が多い様に思います) 無機ジンクとして発注されている場合もあり、協議の際に発注者へ説明がしやすくなれば助かります。 |

耐候性鋼を採用した場合についても同様に、内面塗装D-5とする仕様が良いと考えます。 この点は、次回の「耐候性鋼橋梁の手引き」改定に反映したいと考えています。 |