アーチ橋

◆アーチ橋のはじまり◆

アーチ橋は、古代ギリシャが起源であるという説や、紀元前30世紀頃にメソポタミアで尖った形のアーチが作られ、それが円形に進化したとされる説があります。メソポタミアのものは煉瓦を材料としていました。

アーチ橋が安定した構造であることは古くから知られ、その後紀元前1世紀頃にその技術が古代ローマに伝わり、石のアーチ橋が多数架けられるようになり、一部は現在も残っています。長い橋を作るためアーチを連ねる場合もあり、これも古代ローマの水道橋などが残っています。

◆アーチ橋の原理◆

アーチ橋は、弓なりのアーチ部材(アーチリブ)を用いて荷重を伝達する橋梁です。図のような外部荷重が負荷されると、アーチ部材の両端支点において、鉛直力と、アーチ部材を押し広げようとする水平力が発生します。これらに対する地盤からの反力が、アーチ反力(水平反力+鉛直反力)であり、幾何形状が生み出す独特の機構です。アーチ部材は、この合成である圧縮力が支配的となるわけです。

一般的な桁橋では鉛直荷重に対して、水平力を発生させる機構がないため、部材断面は圧縮応力と引張応力が発生します。

◆アーチ橋の安定◆

石造アーチ橋の架設は、あらかじめ組まれた木製の支保工を取り外した後、しばらくの間が、試練の時といえます。

中世後期以降になって、偏平なアーチ橋が造られるようになると、支保工をはずすと落橋する石造アーチ橋もありました。支点が水平方向に少しずつずれて、これにつれてアーチ橋の中央部は次第に沈下し、やがて崩壊に至るのです。

反りの少ないアーチ橋ほど支点にかかる水平力が大きくなり、架設もむずかしくなるのです。しかし、岩盤などのしっかりした場所に建設された石造アーチ橋は、時間とともに自分の重さでより堅牢さを増してきます。大きな変化さえなければ多少基礎が移動しても、自らの形を少し変えながらこれを吸収し、安定を保つことになるのです。したがって、長年耐えてきた石造アーチ橋は容易に解体できません。

新木津川橋(しんきづがわばし)は、大阪市南西部に環状道路網を形成し、流通をスムーズにする目的で架設され、1994年に完成しました。橋長は495m、中央径間は305m、総延長は2.4km、幅員は11.25m。アーチ橋としては日本最長で、また世界でも14位の規模を誇ります。

◆現在のアーチ橋◆

現在のアーチ橋は、材料が石から鋼やコンクリートに変わったものの、今日でも盛んに建設される構造形式です。世界最大のアーチ橋は、2003年6月に開通した上海盧浦大橋で、中央径間550mの鋼アーチ橋です。また、メインアーチの断面が世界最大で、高さ9m、幅5mにもなります。

橋の下を7万トンの船が通ることができ、世界で初めての完全溶接技術で接続する大規模のアーチ橋(接合部のボルト締めを除く)で、橋の溶接延長は4万m以上に達し、上海市内高速道路の全長に迫るといわれています。 現在我が国で最長のアーチ橋は、中央径間305mの大阪市の新木津川橋で、大正区船町1丁目と住之江区柴谷2丁目の間に架かるニールセン系アーチ橋です。

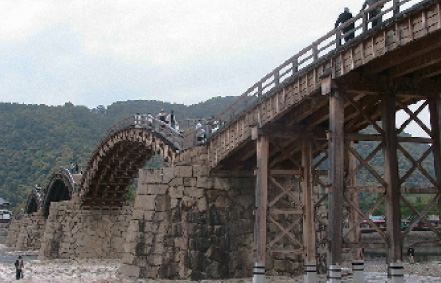

また、錦帯橋は、山口県岩国市の錦川に架橋された木造のアーチ橋で、日本三名橋や日本三大奇橋に数えられています。5連のアーチからなるこの橋は、全長193.3m、幅員5.0mで、継手や仕口といった組木の技術によって造られ、中国杭州の西湖にある「錦帯橋」をモデルにして1673年に架橋されました。西湖の錦帯橋とは2004年に姉妹橋となっています。

錦帯橋(きんたいきょう)

|