さび評点の目安

| 外観評点5 |

|

さびの量は少なく、比較的明るい色調を呈する。

[今後の処置の目安:不要](約200μm未満) |

|

|

| 外観評点4 |

|

さびの大きさは1mm程度以下で細かく均一である。

[今後の処置の目安:不要](約400μm未満) |

|

|

| 外観評点3 |

|

さびの大きさは1~5mm程度で粗い。

[今後の処置の目安:不要](約400μm未満) |

|

|

| 外観評点2 |

|

さびの大きさは5~25mm程度のうろこ状である。

[今後の処置の目安:経過観察要](約800μm未満) |

|

|

| 外観評点1 |

|

| さびは層状の剥離がある。 |

|

|

参考:JSSCテクニカルレポートNo.86

耐侯性鋼橋梁の適用性評価と防食予防保全

(平成21年9月(社)日本鋼構造協会) |

●さび評点補足

さび評点の判定にあたっては、さびの粗さ、さび厚、色調などを指標に、最も良好なものを評点5とし、最も危険な状態を評点1と設定しています。評点3~5であれば「特に異常なし(概ね、50年後の腐食減耗量が0.3mm程度以下に収まる)」という位置づけとなるため、評点2か評点3の判断が重要となります。

さびの状態は部材の置かれている角度(水平もしくは鉛直)や環境(直接、雨水の影響を受けるか否か等)によっても変化し、環境に応じた様相を呈します。そのため、動画との比較と併せて、以下に示します各評点における特徴をご理解頂き、判定にお役立てください。

また、動画にも登場するさびサンプルについては販売も行っておりますので是非、併せてご活用頂ければと思います。

●評点5の特徴

評点5の特徴は、さびの進行が遅く、保護性さびすらも十分に発生していない状態でありますが、腐食速度が十分に抑えられているということから、最も良い状態に分類されます。初期の頃は評点4に向かう過程なのか評点5の状態で安定しているのか判断が難しい部分がありますが、茶色いさびに混じって若干赤茶色のさびが残っているような状態で、更にさびの粒子が1mm程度以下であれば、その時点では評点5に分類されると言えます。

写真1.評点5(鉛直面) |

写真2.評点5(水平面) |

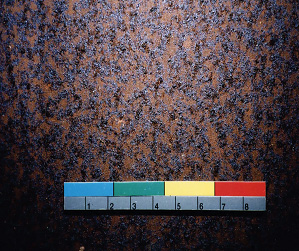

●評点4の特徴

評点4は緻密な保護性さびが一様に形成した理想的な状態を示し、評点5よりも色調が落ち着き、色むらのない状態で、1mm程度以下の均一なさび状態の場合を示します。環境や経過年数によっては、やや明るめの色調の場合もありますが、色むらがなく、さび粒子が細かい状態であれば、その時点では評点4と判定できます。

写真3.評点4(鉛直面) |

写真4.評点4(水平面) |

●評点3の特徴

評点3は、評点4よりも若干さび粒子が粗く、かつ評点2のようなうろこ状までは達していない状態です。着目点としてはさびの粒子の大きさと状態であり、多少粗さがあっても、うろこ状で5mm以上の大きさのさびが剥がれる状態でなければ評点

3と判断できます。

主に水平部材などで小さなコブ状のまだら模様になる場合がありますが、同様にうろこ状のさびが剥がれる状態でなければ評点3に分類でき、裸のまま継続使用しても特に問題のない状態と考えられます。

写真5.評点3(鉛直面) |

写真6.評点3(鉛直面・やや湿潤) |

写真7.評点3(水平面) |

写真8.評点3(水平面・やや湿潤) |

●評点2の特徴

評点2は、粒径が5mm以上程度の大きめのうろこ状さびが容易に剥がれるような状態で、かつ層状の剥離までは達していない状態を示します。評点2の状態が続けば、耐候性鋼材が適用可能な腐食速度(0.3mm/50年)を上回る可能性があるため、腐

食の原因を調査して対策を検討する必要があります。

写真9.評点2(鉛直面) |

写真10.評点2(水平面) |

●評点1の特徴

評点1の特徴は、層状に剥離しているという点です。色調は、黄色~茶色など様々な色が混ざった激しい色むらがある場合が一般的ですが、水分の供給度合いによっては色むらはそれほど激しくない場合もあり、さびが層状に剥離した状態であれば評点1に該当します。評点1まで達した場合は、早期の対策が必要とされます。

写真11.評点1(鉛直面) |

写真12.評点1(水平面) |

|